Правда, не Париж, а Рим с Тибром на этот раз проглядывают сквозь городской пейзаж Заречья.

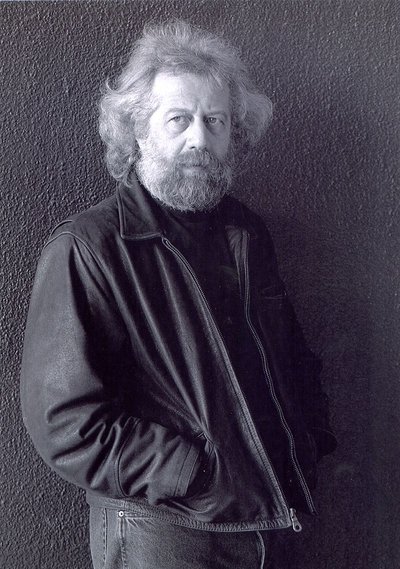

"Томас – поэт городской, что не так уж было свойственно литовской поэзии, когда он начинал (...) Это литовская поэзия, говорящая на универсальном языке. Она доступна читателям разных стран, и это благодарность поэту, который благодарно впитал в себя их культуру", - отмечает в интервью DELFI русский поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Его перу принадлежат около 60 переводов на русский стихотворений именитого литовского коллеги. Одно из них - стихотворение "Užupis" ("Заречье") Томаса Венцловы - продолжает проект DELFI "Литва. Вильнюс.Цитаты", посвященный творчеству российских, литовских мастеров слова и киноискусства, отразившим в своих произведениях Вильнюс.

А в случае с городской поэзией Венцловы составителям литературной карты пришлось бы значительно увеличить охват.

"Городской контекст в творчестве Венцловы — не исключительно вильнюсский. В его поэзии своими географически-топографическими чертами и духовным пространством, символикой и знаками традиции богато и сложно присутствуют разные мировые города", - отмечает автор книги "Поэзия и поэтика города: WILNO — װילנע — VILNIUS", доктор гуманитарных Валентина Брио.

Насколько сложно переводить стихи Томаса Венцловы на русский, в чем заключается их специфика и каким традициям следует в своем творчестве литовский поэт, в интервью DELFI рассказал русский поэт и переводчик Владимир Гандельсман.

- В чем характерная особенность поэтического языка Венцловы?

- У Томаса всё строго, продуманно и сдержанно, никакой размытости, никаких грязных потоков сознания, ни соблазнительных жертв в пользу автоматического письма, ни ложного глубокомыслия, есть чёткий замысел и жёсткая конструкция, исключающие расхлябанность и неопрятность, а эмоция технично и даже изысканно упакована в форму и не подвержена надрыву, а потому спрятана от тех, кто жаждет сантиментов. Томас – поэт городской, что не так уж было свойственно литовской поэзии, когда он начинал. Не из-за этого ли его относили в пору учёбы чуть ли не к авангардистам. Нет, он верен классической традиции, которая оберегает от сиюминутной моды авангардных истерик. Приверженность ей возникла благодаря знанию мировой поэзии и переводов из неё. Томас переводил Сен-Жон Перса, Дилана Томаса, Одена, Фроста, Элиота и многих других. Ну и, конечно, помогло знание русской поэзии. Хорошо, что он не остановился на Маяковском (с которого, по-моему, начал переводы с русского), и пришёл к Пастернаку и акмеистам. Потом появился Бродский. Тут всё ясно. Могу привести, так сказать, "традиционный" пример – стихотворение 1961 года, которое я перевёл:

За стен квадраты, за квадрат

дверей, и за квадрат

окна, и дважды два подряд

за лампу в сорок ватт,

за страны, где нас нет, за взгляд

на карту, за разлад

под крышей дома, где темнят,

за ясный воздух над,

за паровозов белый чад,

за ключ и каземат,

за нас и дважды, и стократ,

и дважды два стократ,

за то, что знают провода,

за жизнь под толщей льда,

за то, что два плюс два - не два,

и дважды два - не два.

Откуда это? А вот откуда. Вяземский: "Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей...", Мандельштам: "Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...", Ахматова: "Я пью за разоренный дом...", Блок: "За верность старинному чину! / За то, чтобы жить не спеша!", Георгий Иванов: "За бессмыслицу! За неудачи! / За потерю всего дорогого!"

- Сложно ли излагать мысль и слог Венцловы на русском языке? Есть ли моменты, которые не поддаются переводу?

- Переводить Венцлову сложно, но это хорошая сложность, которую я люблю. Сложность – техническая. Формально его стихи весьма изощрённые – это касается и ритма, и рифмы. Русский аналог – прежде всего Бродский. Поддаются ли они переводу? Стихи непереводимы хотя бы по одной причине: есть звук, звучащее слово на языке оригинала, и этот звук создает множество ассоциаций, звуковых и зрительных, которые обогащают смысл произносимого и читаемого тем, для кого этот язык родной. Вот этот ассоциативный ряд непереводим, во всяком случае, непереводим в полном объёме. Всё остальное – переводимо, если это делает не переводчик-поэт, но поэт-переводчик. То есть тот, кто может создать (и здесь главное – поэтическая интуиция) равноценное произведение на своём языке. Эта редкая удача в практике перевода случается.

- Приходилось ли Вам встречаться с чем-то похожим за свою практику? И какое впечатление произвели на автора Ваши переводы?

- Я перевёл "Макбета", штук 40 сорок сонетов того же автора и многое другое. Технически – ничего сложнее Венцловы не было. Повторюсь, я люблю такую сложность. Более того, чем сложней оригинал, тем легче его переводить.

Наша работа началась сразу после смерти Бродского. Меня попросили перевести два стихотворения Томаса – был вечер памяти поэта... Вот одно из них:

Зима. Ее септимы, квинты. Кто Голос сейчас

запишет, который ты слышал секунду назад, а?

Он мысль превосходит. Мембрана не дышит. На связь

не выйти. Вернувшись, письмо обретёт Адресата.

Еще ясновидящим светом трепещет камин,

и мост, его жалкая вечность, себя продлевает,

но небытию, словно раковине, за помин

души, одиночество форму уже отливает.

На Страшном Суде, пробудившись от времени, ты

пребудешь таким. В мире бо́льшем, чем наш, тебе гидом

щепотка ли славы послужит, глоток немоты,

иль гаснущий пульс, но подвластный одним аонидам.

Сквозь груды щебёнки весной пробивается смерть.

Насилие, разум презревшее, пенится в устном

и письменном пафосе. Сердце, устав тяжелеть,

срастается с дольним. И это зовется искусством.

Томасу понравились мои переводы, иначе он бы не просил меня переводить ещё и ещё. В результате – штук 60, наверное, набралось и воплотилось в книгу "Искатель камней", выпущенную в издательстве "НЛО".

- Можно ли сказать, что Венцлова поэт, кто говорит на универсальном языке поэзии и культуры или же в его поэзии слышно именно то, что это литовская поэзия?

- Это литовская поэзия, говорящая на универсальном языке. Она доступна читателям разных стран, и это благодарность поэту, который благодарно впитал в себя их культуру.

ЗАРЕЧЬЕ

В сутолоке лип, у камней прибрежных,

где течет поток торопливый, с Тибром

схожий, с бородатыми двумя "Gilbey's"

пью, стаканы, сумерки с дымом.

Их не знаю. Знал родителей только.

Что ж, сменяются поколенья. Шорох

диктофона, щелканье. О, вопросы

те же, что и я задавал когда-то:

есть ли смысл в жалости или страданьи

и возможно ли искусство вне нормы.

Точно был таким же, покуда странной

не был испытан судьбой, других, впрочем,

судеб не лучше. Знаю: зло пребудет,

слепоту можно отчасти развеять

и стихи значительней сновиденья.

Часто просыпаюсь перед рассветом

и без страха чувствую: близко время,

когда новое поколенье вкусит слово,

соль и хлеб, увидит облако и руины,

и когда мне выпадет лишь свобода.

1998

Užupis

Liepų šurmuly, prieš akmens krantinę,

ties skubria srove, panašia į Tibrą,

su jaunais barzdočiais gurkšnoju „Gilbey's“.

Sutema, stiklų skambesys ir dūmai.

Nepažįstu jų. Pažinau jų tėvus.

Ką gi, kartos keičiasi. Diktofonas

šlama ir užsikerta. Pašnekovams

rūpi lygiai tas, kas ir man kadaise:

ar kančia ir gailestis turi prasmę

ir ar menas tvers, jei nebus taisyklių.

Aš buvau kaip jie, kol patyriau keistą,

už kitas tikrai ne geresnę lemti,

ir žinau, jog blogis nežūva niekad,

bet aklybę galima prasklaidyti,

ir eilės vertos daugiau nei sapnas.

Vasarą dažnai nubundu prieš aušrą

ir be baimės juntu, kad artėja laikas,

kai naujoms gentims pasiliks žodynas,

debesis, griuvėsiai, druska ir duona,

o man jau nieko, išskyrus laisvę.